El otro día puse toda mi atención en el vuelo de un colibrí; vagó de flor en flor batiendo sus alas a una velocidad prodigiosa. Mientras sobrevolaba algunas flores se le podía ver casi estático arriba de ellas —salvo que aleteaba con una presteza abismal. El colibrí extraía su alimento y al mismo tiempo polinizaba danzando de un lado al otro. Se me vino a la mente la idea de que las plantas y los animales tienen una correspondencia casi perfecta con los seres humanos, al fin y al cabo, somos compatriotas del planeta tierra. El mundo está habitado por una marabunta de personas que migran, nómadas voluntarios o forzados a dejar el lugar donde alguna vez tuvieron raíces que se nutrían de la savia de sus suelos de origen. Las condiciones migratorias nunca son fáciles y mucho menos cuando se tiene que luchar cuerpo a cuerpo contra la furia del mar, contra el hielo de la montaña o contra la sequedad del desierto. Caminar por horas bajo un sol que arde la piel y quema la fortaleza mientras se deshidratan los sueños, es de valientes. Cruzar el desierto para encontrar el oasis de una ilusión posee la envergadura de una batalla épica. Personas, animales y plantas que migran cruzando el desierto poseen una naturaleza peculiar y son a veces, espejo: humanos coyotes o lobos, individuos cactus.

Las cactáceas —según el diccionario— son plantas sin hojas, con tallos carnosos casi esféricos, prismáticos o divididos en palas que semejan grandes hojas. Originarias de América con hijos en África y en algunas islas del océano Índico —se cree que las semillas fueron transportadas fuera del continente en el sistema digestivo de algún pájaro migratorio o tal vez en algún barco que trasladaba esclavos. La polinización y la transportación de semillas no saben de fronteras, las plantas —por extraño que parezca— son migrantes y viajan con el viento o en el buche de alguna especie; no saben de pasaportes ni de visas, no necesitan alimentar un sistema de reconocimiento facial ni tampoco de huellas dactilares, son del mundo y esparcen sus semillas.

He visto personas cactus y son quietas, ariscas y espinosas, les habita el desierto. Sus largos aguijones punzantes son la protección natural o una defensa ante aproximaciones inoportunas, no se dejan tocar con facilidad. Las espinas condenan a la soledad; si te pinchas con una espina de cactus, muy probablemente no volverás a acercarte. Si a un cactus le pones demasiada agua —mucha atención— o está sembrado en un sustrato que no drene bien, le nacerán hongos, y morirá por ello. En el verano habrá que regarlo de manera espaciada —cada diez días— y en invierno casi no necesita riego, viven de gotitas. Ellos no buscan un ojo de agua, les gusta la aridez de caricias y palabras. A ese tipo de personas les gusta el viaje interno, transitan por los universos que cargan dentro. Hay nubes —que también son migratorias natas— que viajan y riegan sus plantas con afectos, palabras y miradas, pero como los cactus son ariscos y solitarios las nubes deben saber la medida exacta de gotas con las cuales pueden regarlos, si se pasan, los matarán. Algunos cactus brotan una vez al año y sus flores duran sólo una noche, otras —como en los cactáceos del sur del continente— las flores son diurnas y hermafroditas y duran 5 días, desplegando una belleza inédita, la misma que cuando sonríen. Hay ventanas —a veces muy pequeñas— que se abren para mostrar la belleza y la tersura de lo espinoso.

La mayoría de las especies de cactus viven en el desierto y la sed se les hace costumbre. En el yermo se subsiste a punta de espejismos y paradojas, aquellas que por su naturaleza detonan crisis de pensamiento porque no son lógicas ni binarias. La paradoja nunca deja de asombrarnos, es enigmática, a veces incomprensible: la materia perfecta para entretener una mente curiosa y creativa.

Recibe nuestro boletín semanal

La literatura y las artes en general son un campo fértil para los contrasentidos y es ahí donde se nutre el terreno de la ficción.

La tierra arde en la esterilidad desértica. Apenas se distinguen algunos matorrales muriendo de sed, tan solitarios como María. Remolinos de polvo se clavan cual agujas en sus ojos. Después de tres días de caminar los síntomas de la deshidratación se agudizan. María pierde el norte… su norte.

María por fuera. Con los ojos de pozo que ventanean el alma hundida en la profundidad del miedo. Sus labios, resecos y áridos como la tierra que pisa, se rompen, la sangre ya coagulada se ha vuelto negra, tiesa, ya no le sabe a nada. La boca pastosa le cansa y no puede tragar. Su respiración arrítmica se agota. Si se descamisara podríamos ver el esternón tan hundido como un barco al final del naufragio.

La piel canela que unos días atrás brillaba con el sudor es ahora seca, curtida y triste, se quiebra. Brazos y piernas morenos, fuertes, acostumbrados al trabajo de la jima, flaquean y se derriten, se convierten en goma. El desierto la quiere chupar, robarle toda su agua para saciar una sed imposible.

María por dentro. El corazón le galopa mientras su tensión arterial es tan baja, que quiere detenerse y darle alivio. Sedienta ya no de agua sino de vida, con un hueco en el estómago que duele. Una María triste mientras se acaba. Cambia sueños e historias futuras por la inevitabilidad de la muerte, por la desesperación de un “te lo dije” de su madre.

– No vayas mijita, es muy peligroso, no quiero que te pase nada, tu padre tal vez nunca regrese, aunque no lo queramos aceptar tal vez murió en el camino, por Dios, quédate conmigo – suplicaba la madre.

María lo recuerda y no puede llorar (al menos no le salen lágrimas) pero siente un inmenso nudo en la garganta, y gime, suspira, desespera…

Irónicamente, en medio del letargo, vive un torbellino de pensamientos mezclados en la gran olla de su cabeza, esto a ratos la distrae. Un caldo de ideas que es meneado, primero en círculos concéntricos y luego en elipses. Todo junto. Todo revuelto. Caótico. Piensa en ráfagas sin ninguna ilación, ayer, hoy, hoy, tal vez mañana, tal vez nunca… El delirio se confunde con los sueños y los sueños se confunden con la realidad. *

Y la realidad es a veces una paradoja, como en el desierto.

Los cactus son duros por fuera, volcánicamente suaves por dentro, como los migrantes.

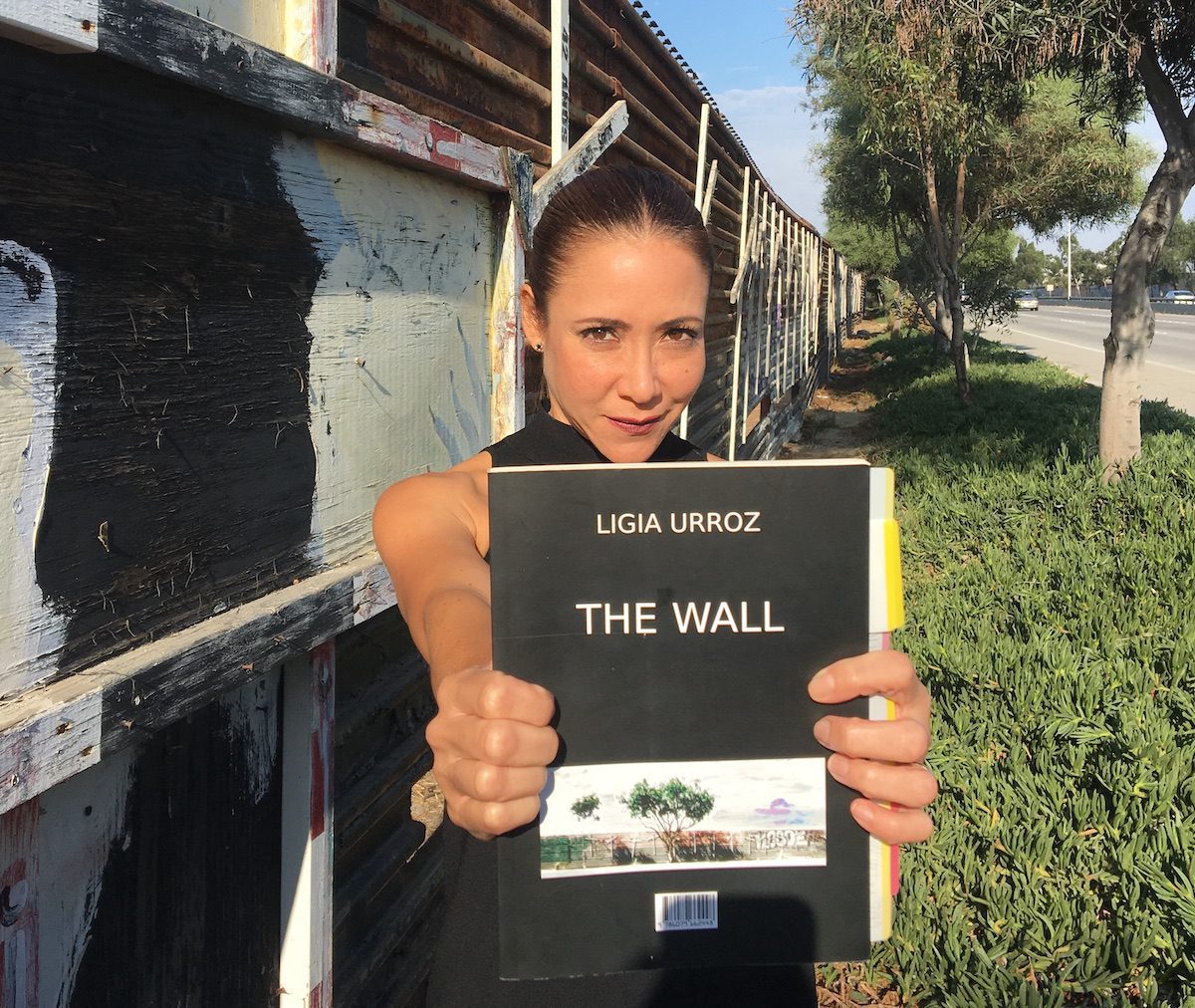

Primer capítulo de La muralla, novela de Ligia Urroz.

ESCRIBE

Ligia Urroz

Licenciada en economía por el ITAM, Master of Science in Industrial Relations and Personnel Management por la London School of Economics and Political Science, Máster en literatura en la era digital por la Universitat de Barcelona, Máster en literatura por la Universidad Anáhuac, Especialización en literatura comparada por la Universitat de Barcelona, Posgrado en lectura, edición y didáctica de la literatura y TIC por la Universitat de Barcelona.