La elección de Bernardo Arévalo del partido político Movimiento Semilla en Guatemala y la respuesta ciudadana ante los múltiples intentos para bloquear su investidura y la de los diputados de su partido, son signos de que el anhelo por un cambio democrático es una fuerza latente en la sociedad. Sus canales han sido las protestas ciudadanas masivas y diversas, la denuncia internacional y las acciones jurídicas, a pesar de que justamente el sistema judicial ha sido uno de los ámbitos más cooptados por las redes de corrupción. No ha habido violencia —hasta ahora— y, si bien hay rabia contra los principales operadores de las mafias enquistadas en el Estado y contra la élite empresarial, las demandas ciudadanas se orientan a exigir la renuncia de un grupo de funcionarios (fiscal general, jefes de fiscalías especiales, jueces, magistrados) para liberar así el camino del nuevo gobierno, sobre el que se depositan altas expectativas.

La población que protesta demuestra su indignación por el irrespeto de los funcionarios y del partido perdedor de la elección, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a los resultados de las elecciones. Los ciudadanos fueron a las urnas (dos veces) y depositaron su voto, que es una decisión individual que, sumada, se convierte en una decisión colectiva hecha a través de medios democráticos.

¿Es acaso la indignación por el irrespeto al voto un signo de que la democracia, pese a todos sus traspiés, ha permeado la cultura política de estas sociedades? ¿Por qué incomoda tanto aceptarla? ¿Qué mensaje da eso a la región centroamericana?

La cultura democrática en Guatemala no es muy diferente a la del resto de países de la región. Como en El Salvador y Nicaragua, un devastador conflicto armado marcó el inicio de la democracia guatemalteca en los años noventa del siglo pasado. Incluyo en esta reflexión a Honduras porque, si bien no hubo enfrentamiento armado abierto, en ese país se instauró un Estado contrainsurgente del mismo corte del de los países vecinos, es decir, autoritario, militarista, corrupto y violento. De igual manera, el ideario sandinista no salvó a la sociedad nicaragüense del autoritarismo que, si bien tuvo un discurso diferente por el lugar que ese país ocupó en el tablero de la Guerra Fría, las bases que heredó a la transición a la democracia fueron las mismas: líderes políticos que se sometieron a elecciones libres porque no tuvieron otra opción y una sociedad golpeada y cansada de tanta violencia, pobreza y miedo. Solamente Costa Rica se mantuvo al margen de la vorágine centroamericana y, al contrario, fortaleció las bases de sus instituciones democráticas y de su modelo económico para hacerlas más inclusivas.

Recibe nuestro boletín semanal

En Centroamérica persisten la desigualdad, la pobreza y la injusticia, además de que Honduras, Guatemala y El Salvador, han presentado los índices de violencia más altos entre los países que no están en guerra. La corrupción ha marcado todos los gobiernos electos de forma democrática, se transitó de casos de corrupción a maquinarias gubernamentales orientadas a extraer recursos del Estado sin restricciones y los partidos políticos se convirtieron en empresas político-criminales en las que un puesto a elección ciudadana se considera una inversión financiera que hay que recuperar — y con réditos— durante el período de gobierno.

Esos problemas, y muchos más que aquejan a la región, tienen múltiples causas, y si bien se puede argumentar que estas son estructurales e históricas, es el perpetuo beneficio que producen a varias generaciones de élites políticas y económicas lo que las hace así. Detrás de lo histórico y estructural hay personas con nombres y apellidos, puestos y liderazgos y en sus manos ha estado lo que hoy tenemos como democracias. Dejemos a un lado la falacia de que democracia es equivalente a pueblo. La ciudadanía vota y participa, pero lo hace delegando en representantes que luego tienen el poder de tomar decisiones a través de las instituciones, por lo que son éstos los responsables finales del estado de la democracia. Son ellos quienes tienen el poder de atender o reprimir, incluir o excluir, profundizar la democracia o acabar con ella.

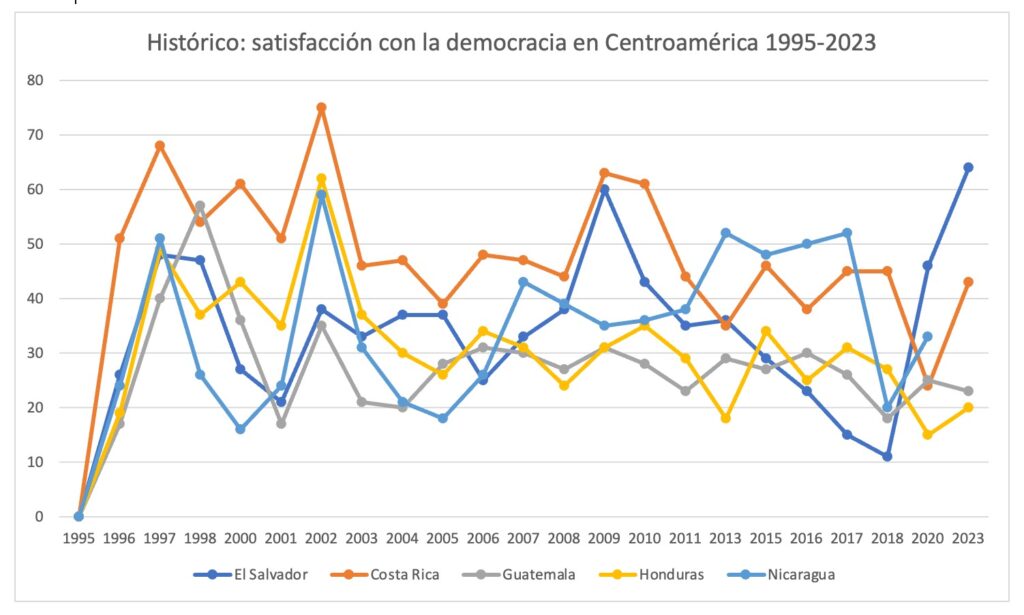

La «tercera ola» de la democracia en Centroamérica se empezó a medir a partir de 1996. En ese momento, solamente Costa Rica llevaba ya varias décadas consolidando su democracia, de ahí que, según datos del Latinobarómetro, en ese año el 51% de los costarricenses se encontraba muy satisfecho o satisfecho con la democracia.

Para las élites económicas, políticas y militares de la región en ese momento, la democracia era algo que incomodaba debido a los principios que la democracia requiere de sus instituciones y representantes, por ejemplo, el estado de derecho, la independencia de la justicia, la libertad de prensa y expresión, los balances y controles al poder, las elecciones libres y justas, etc. Para el resto de la población, una que recién salía de décadas de violencia política, la democracia era una anomalía lejana y ajena, pero era también algo en lo que se empezaban a plasmar expectativas. En El Salvador y en Nicaragua, la satisfacción con la democracia estaba cerca de alcanzar a un cuarto de la población en 1996, mientras que en Honduras alcanzaba apenas a un 19% y en Guatemala a un 17%.

Durante los siguientes 27 años, la satisfacción con la democracia ha tenido un comportamiento de subidas y bajadas diferente en cada país. Es difícil determinar los factores que inciden en la variabilidad de la satisfacción con la democracia. Sin embargo, hay algunos indicios que son incuestionables cuando se analizan los datos en relación con el contexto político del momento. Se puede inferir que esos cambios responden a momentos en que la población percibe que la democracia produjo un resultado positivo a sus expectativas o bien, uno negativo.

En El Salvador, los dos años en que se reporta la mayor satisfacción con la democracia son el 2009 (60%) y 2023 (64%). El primer gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) empezó en el 2009, luego de más de dos décadas de gobierno del partido de derecha ARENA que demostró una gran incapacidad para mejorar la economía de la población y reducir la creciente violencia. Para el año 2013, el penúltimo del presidente Mauricio Funes del FMLN, la satisfacción con la democracia cayó al 36%. Un año después del inicio de la presidencia de Nayib Bukele, la satisfacción con la democracia se encontraba en un 46% y para el 2023 el porcentaje es el más alto de la historia del país.

El momento de más satisfacción con la democracia en Guatemala (57%) fue en 1998, dos años después de la firma de los Acuerdos de Paz. La expectativa que esos acuerdos produjo se reflejó en la percepción de las personas hacia la democracia. Tres años después, la satisfacción con la democracia cayó al 17%. Es posible que los fraudes bancarios de empresarios financistas de la campaña presidencial de Alfonso Portillo (2000-2004), los enfrentamientos entre diferentes sectores de la élite económica, la retórica populista del presidente y la corrupción en su gobierno, impactaron la vida de las personas al punto de perder la expectativa por la democracia. Durante los siguientes años, la satisfacción por la democracia no superó un 30% en la población e incluso cayó nuevamente a un 18% en 2018. Ese fue el segundo año del gobierno de Jimmy Morales quien, junto con la élite económica del país, cimentó lo que ahora se conoce como el «pacto de corruptos», una cleptocracia que adoptó tintes autoritarios con el actual presidente Alejandro Giammattei.

En Honduras, la satisfacción con la democracia tuvo su mejor momento en el 2002 con un 62%. Cuatro años antes, el país había sido devastado por el huracán Mitch y la pobreza y los déficits en los servicios públicos alcanzaron un nivel de precariedad del cual el país aún no se recupera. Sin embargo, el presidente Ricardo Maduro (2002-2006) logró capitalizar las expectativas frustradas por el pésimo manejo de la crisis de su antecesor centrándose en la recuperación económica, la condonación de la deuda externa, la inversión en educación y —la receta centroamericana— las políticas de «mano dura» contra la delincuencia. Sin embargo, por muy efervescentes que sean estas políticas, los efectos que tienen en materia de derechos humanos y legitimidad no pasan desapercibidos para la población. Para el siguiente año, la satisfacción con la democracia había decaído al 37% y se mantuvo en ese rango hasta el 2018, cuando cayó aún más hasta llegar al 18%. Fue en ese año cuando Juan Orlando Hernández inició su segundo gobierno, que estuvo marcado por una reelección presidencial que violentó los principios constitucionales. Ni siquiera el golpe de Estado de 2009 bajó tanto la satisfacción con la democracia (35% en 2010) como lo hizo el haber burlado una elección popular a través de interpretaciones antojadizas de la ley y del respaldo otorgado por las instituciones que debían haber garantizado el orden constitucional.

El momento más bajo de satisfacción con la democracia en Nicaragua fue en el año 2000, el segundo del mandato de Arnoldo Alemán, líder de un gobierno marcado por la corrupción y que terminó con la condena del expresidente a 20 años de prisión por lavado de dinero y corrupción. Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, férreos contrincantes, limaron sus asperezas ideológicas con un pacto que les garantizaba su continuidad en el poder. Para Daniel Ortega, uno de los principales beneficios de ese pacto fue bajar el porcentaje constitucional para ganar una elección al 35%, lo más alto que había podido alcanzar en los comicios anteriores. La idea era la alternancia entre Ortega y Alemán, lo cual cambió con la sentencia del último haciendo que Ortega tuviera libre el camino para construir su larga dictadura. El último respiro de la satisfacción con la democracia en Nicaragua fue en 2002 con el 59% que coincidió con la salida de Alemán del poder, fue un momento de expectativa que rápidamente decayó y continuó con bajos niveles hasta la fecha, en que los datos ya no se conocen debido al cierre del país al escrutinio nacional e internacional.

La satisfacción con la democracia es una percepción y, por lo tanto, está mediada por múltiples variables que tienen una alta carga de subjetividad y simbolismo. Por eso mismo, es volátil y depende en gran medida de la conducta de los líderes políticos, de su forma de comunicación y de la sensación de que las necesidades vitales de la población están siendo atendidas, aunque a veces no lo estén en realidad. En Centroamérica, los líderes políticos han sido erráticos, contradictorios y ambiguos en cuanto a su compromiso con la democracia. Desde diferentes posiciones ideológicas, los gobernantes han justificado sus acciones antidemocráticas culpando a la democracia. Nayib Bukele abandera un discurso libertario con el que desmerita la responsabilidad del Estado en la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho. Daniel Ortega y Xiomara Castro abanderan un discurso populista de izquierda en el que la democracia se desmerita por ser «liberal y burguesa» y en Guatemala Alejandro Giammattei simplemente ignoró cualquier posicionamiento frente a la democracia socavándola a través de dar completa libertad a actores antidemocráticos y mafiosos para actuar sin restricciones.

Esas, y muchas otras más, son las conductas de la clase política y económica que socavan el apoyo a la democracia en la ciudadanía. Según el Latinobarómetro, Guatemala se encuentra en el grupo de países en recesión democrática. Guatemala y Honduras, con 29 y 32% respectivamente, son los países con los porcentajes más bajos de apoyo a la democracia en Latinoamérica. Pero la mayoría de la población presenta una preocupante indiferencia al tipo de régimen que los gobierna —democracia o autoritarismo—. Honduras tiene el nivel más alto del continente de personas indiferentes con un 41%. Es en ese segmento de la población donde se encuentra la posibilidad de reforzar la democracia o expandir el autoritarismo populista.

Los líderes políticos que degradan la democracia cargando a sus principios la irresponsabilidad y falta de compromiso de las élites políticas y económicas, son indiferentes al hecho de que la insatisfacción ciudadana es con la conducta de la clase política y económica, no con la democracia como tal. Para la mayoría de la población en la región, la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno, así opina el 80% de la población en El Salvador, el 72% en Costa Rica, el 57% en Honduras y el 52% en Guatemala. Es decir, la población puede aceptar un régimen autoritario o populista luego de una crisis política o social, pero tarde o temprano, la ciudadanía reclamará las libertades que se pierden con la supuesta respuesta inmediata a las necesidades que los populismos autoritarios aparentan brindar.

Cuando las élites políticas y económicas acumulan capitales y poder a través de medios no democráticos, entonces la democracia les es incómoda. La transparencia en el uso de los recursos públicos, la prensa independiente, la sociedad civil organizada y autónoma, los balances y controles democráticos no incomodan por razones ideológicas, lo hacen porque exponen al resto de la población la injusticia, la impunidad y el abuso de las élites en el poder. De ahí que, tal como lo demuestra el Latinobarómetro, mientras más alta es la clase social, menos apoyo hay a la democracia. En Latinoamérica, el apoyo a la democracia es de solamente un 37% en la clase alta. Entiéndase que aquí en Centroamérica, con la mayoría de la población en situación de pobreza (7 de cada diez hondureños es pobre, por ejemplo) ser clase alta incluye a buena parte de la burocracia del Estado. El apoyo a la democracia en la clase baja tampoco es muy alto en Latinoamérica (44%), lo cual es lógico cuando esto representa a la mayoría de la población que está más preocupada por sobrevivir. El mayor apoyo a la democracia está en la clase media en Latinoamérica, con un 51%.

El problema es que en Centroamérica la clase media es muy delgada y cada vez se estrecha más. De acuerdo con un análisis hecho por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) con datos del Banco Mundial, alguien que tiene ingresos diarios de entre 13 a 70 USD diarios es clase media; es pobre si sus ingresos son menores a 5.5 USD y las personas con ingresos diarios de más de 5.5 USD y menos de 10 USD es vulnerable de caer en la pobreza. De los 49.7 millones de personas que había en Centroamérica en 2019, cerca de 17.2 millones de personas eran pobres (una de cada tres personas). El 40% de la población se encontraba en situación de vulnerabilidad y solamente el 26.2% clasificaban como clase media. Después de la pandemia de 2020, la pobreza aumentó en la región y la clase media se redujo en un 8.8% lo que equivale a que 1.1 millones de centroamericanos dejaron de ser clase media. Entre estos caídos y un vasto grupo de personas vulnerables que bajaron un escalón, 2.1 millones de centroamericanos cayeron en la pobreza en 2020. La clase media hondureña fue las más afectada pues el Banco Mundial calcula que se redujo una quinta parte y el 70% de los nuevos pobres se concentra en ese país y Guatemala. Solamente en Costa Rica y Panamá la clase media siguió representando el 50% del total de su población.

En estas condiciones, la democracia es incómoda porque sus principios atentan contra la permanencia de un modelo de acumulación que se nutre de la pobreza y la indiferencia que esta produce. De ahí que los gobiernos populistas y autoritarios se ensañan contra la clase media y construyen su retórica mesiánica autodesignándose ser la voz del pueblo. Coinciden en ese afán con la élite económica tradicional a la que también le incomoda la democracia. En Centroamérica, la clase política y clase económica se abrazan en ser la clase alta antidemocrática. Los populistas autoritarios enaltecen al «pueblo pobre» sin cambiar las estructuras económicas que perpetúan su condición social y a la clase alta eso le conviene porque su acumulación radica justo en la permanencia de esas estructuras y en la existencia de fuerza de trabajo pobre y sin educación que acepta salarios de miseria. Ambos tienden a rechazar a las voces democráticas de la clase media que son las que exigen libertad, igualdad, equidad, justicia, libre mercado, transparencia y rendición de cuentas.

La delgada clase media centroamericana se aferra a los populismos autoritarios en la medida en que obtenga de éstos un asidero que le permita evitar la caída a la vulnerabilidad o la pobreza, sobre todo cuando buena parte de esa clase media vive de la burocracia del Estado. Pero tarde o temprano, la clase media, tal vez indiferente temporalmente al tipo de régimen que la gobierna, reclamará las libertades fundamentales que la diferencian del resto de segmentos de la población.

Ese es el segmento que salió a defender su voto en Guatemala y que encontró en un discurso electoral anticorrupción un eco a su aspiración de estabilidad. A esa clase media, especialmente a la representada por la juventud, le ha cansado ya la retórica de polarización ideológica, especialmente porque se han dado cuenta de que, independientemente del color del discurso, la élite política y económica se nutren de la corrupción y de un modelo económico que sostiene en la vulneración de los derechos laborales y de las libertades civiles.

Esa clase media es la que en Guatemala le dio la espalda a la clase política y al sector privado tradicional y optó por una propuesta democrática. En todos los países hay empresarios medianos y jóvenes que están siendo afectados por los grandes empresarios tradicionales, y también hay liderazgos políticos que ya no se identifican con las cansadas retóricas ideológicas de izquierda y derecha que ven comunismo o agentes del imperio en cada esquina. Cuando ellos entiendan que los personalismos, los dogmas ideológicos y la concentración del poder son monedas al aire que tarde o temprano les serán contraproducentes y que apostar por eso solo contribuye a perpetuar una cultura de violencia, chantaje y descalificación que cada vez cansa más a la población, la empobrece y expulsa, entonces podrán defender que la democracia es algo más que elecciones, que es un conjunto de principios rectores de instituciones inclusivas, que es un horizonte en el que el bienestar individual no excluye sino se nutre del bienestar colectivo y que la libertad no tiene por qué ser una amenaza sino más bien un incentivo.

Ante la tendencia de populismos de derecha y de izquierda, unidos por la corrupción y las mafias, ser demócrata resulta ser revolucionario, para fundar con democracia y refundar con más democracia.

ESCRIBE

Otto Argueta

Historiador y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Investigador en temas de democracia, violencia y conflictos en Centroamérica.