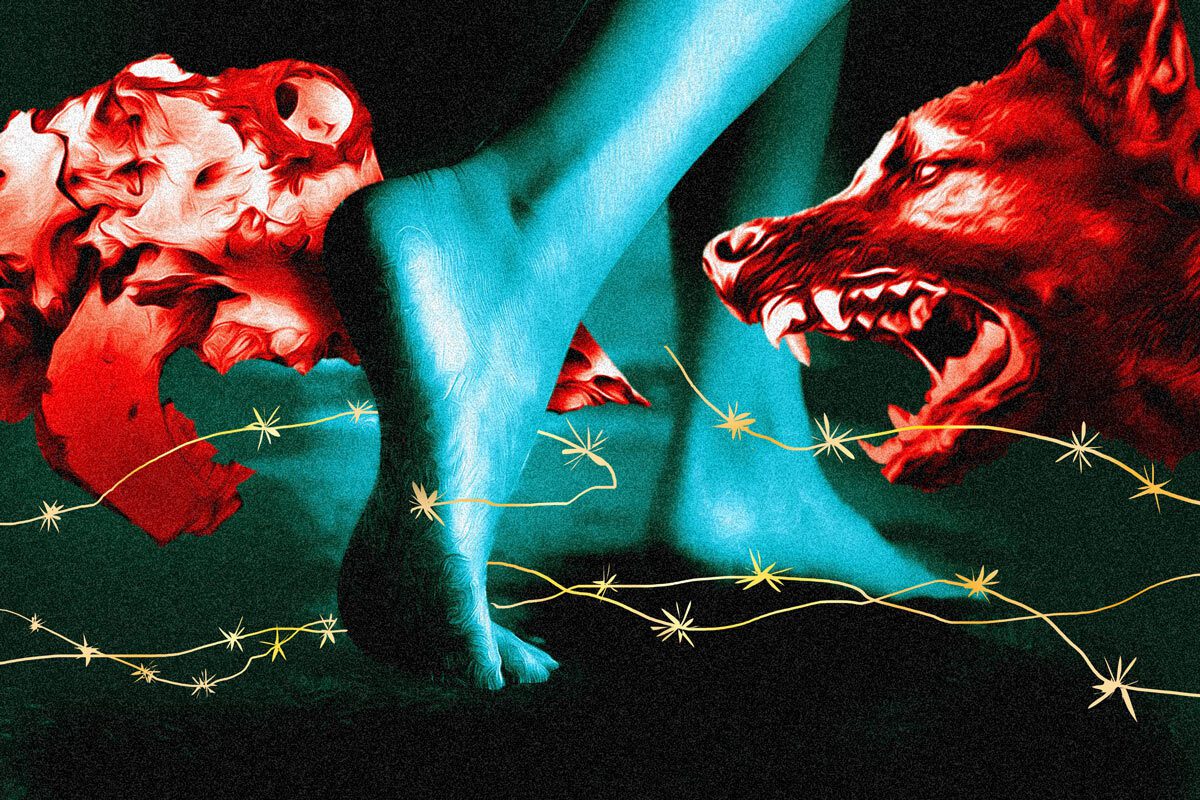

Un exiliado

lo será de por vida

y de por muerte

Mario Benedetti

Un estruendo

Se tiró al suelo para protegerse. Se puso en posición fetal. Se llevó las manos a las orejas. El estruendo de los fuegos artificiales que traspasaba los edificios de Pamplona, España, una noche de julio de 2018, se parecía mucho a los disparos de los francotiradores que atacaron una marcha opositora en Managua dos meses antes, el 30 de mayo. Luisa* pensó en una masacre de jóvenes, en policías con pasamontañas, en paramilitares con armas de guerra. Pero no. Eran las ondas sonoras de la pólvora detonada durante los Sanfermines, una de las fiestas taurinas más importantes del país ibérico.

La muchedumbre que estaba en la calle, vestida de blanco con pañuelos rojos al cuello, la miró con extrañeza y burla. Ella aún recogida sobre sí escuchaba los latidos intensos de su corazón, mientras sus manos temblaban a un ritmo incontrolable.

“Cada vez que se tiraban fuegos artificiales, me cagaba de miedo y mi cuerpo temblaba”, recuerda la joven de 28 años que en junio de 2018 huyó del régimen de Daniel Ortega. Esa semana de fiestas se convirtió en un horror que despertó las imágenes de represión que le tocó vivir entre abril y junio de hace seis años en Managua y Carazo.

Los espectáculos pirotécnicos terminaron, pero Luisa seguía imaginando los morteros que lanzaban los jóvenes opositores para protegerse de ataques policiales y parapoliciales en los patios de la Catedral Metropolitana de Managua el 21 de abril; en la estampida y los gritos de decenas de personas que huyeron de las balas disparadas contras estas por las fuerzas represoras el 30 de mayo en la Avenida Universitaria, al finalizar una marcha pacífica en apoyo a las madres de los muertos durante las protestas; en los convoyes con hombres armados con AK-47 que entraron a su ciudad para desmontar las barricadas construidas en protesta contra el Gobierno; y en la persecución por más de 24 horas que le antecedió al abrupto exilio en España y que la hizo desplazarse por al menos tres casas de seguridad en Managua.

“Todo el tiempo estoy alerta, todo el tiempo me siento en peligro”, confiesa. No es para menos. Luisa vivió los meses más crueles de la represión gubernamental contra las protestas ciudadanas de 2018.

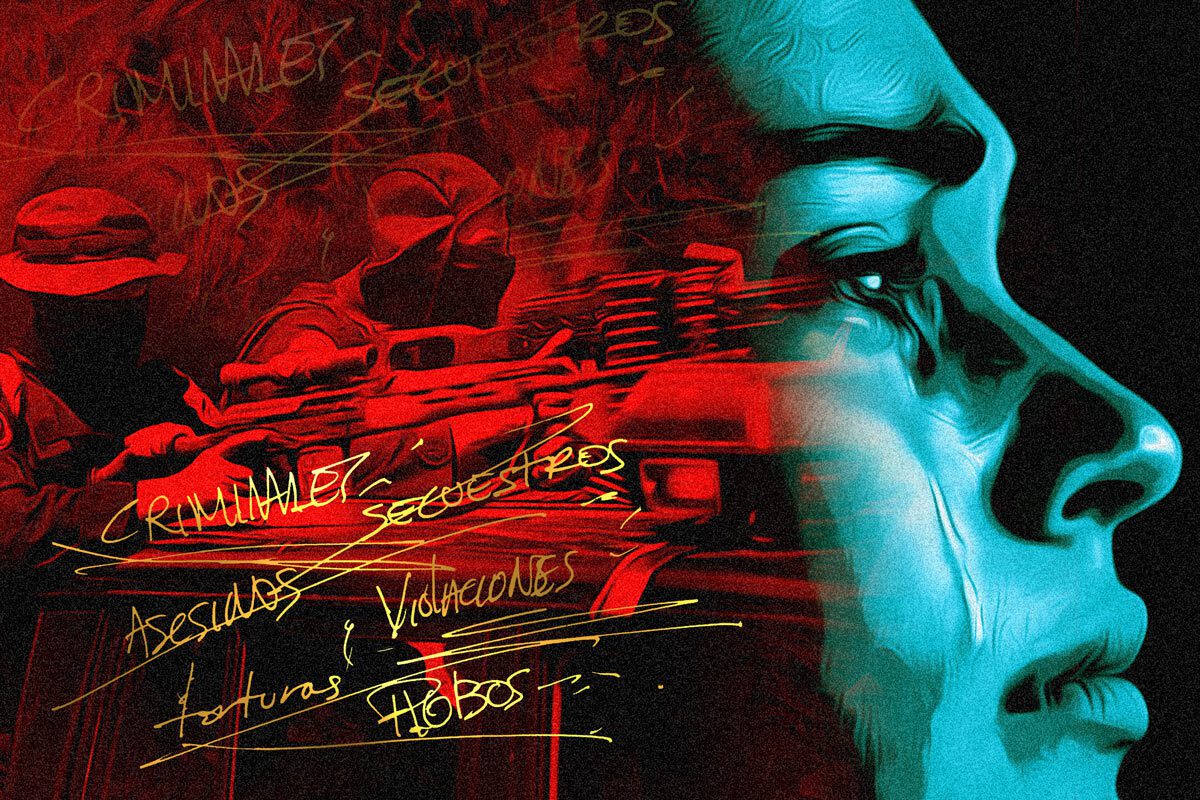

Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), entre el 18 de abril y el 30 de junio, 257 personas fueron asesinadas por fuerzas represivas del Estado. Y solo en el mes de junio, 134 opositores perdieron la vida en el contexto de la Operación Limpieza, una de las estrategias más sangrientas y letales desatadas por la dictadura para acabar con el control ciudadano en varias zonas de Nicaragua.

—¿Y todo esto que viviste cómo te sigue afectando?

—Tengo problemas con la multitudes y los ruidos: pienso en que si pasa algo no me dará chance de escapar. Tampoco puedo entrar a una discoteca porque como no le veo la cara a la gente, pienso que alguien vendrá a matarme.

El episodio de los fuegos artificiales solo fue el comienzo de un tortuoso proceso producto del exilio en España. Para tranquilizarla, su padre decidió mandarla a vivir por unos meses a un pueblo recóndito de España, en agosto de 2018. Estuvo tranquila porque dormía casi todo el día en una habitación en la que nunca entró un rayo de sol. No porque no tuviera ventanas, sino porque Luisa decidió no abrirlas. Desde su habitación se observaba a lo lejos una sierra cubierta de pinos y cielos nítidos a la que algunas vez fue a caminar. Al mes siguiente, en septiembre, regresó a Pamplona, donde los ataques de pánico y ansiedad eran más seguidos y casi siempre terminaban en el hospital.

Su mente empezó a martillarla todos los días con la idea de que era una mala persona, una cobarde, una insensible por no estar luchando por la libertad de Nicaragua, por haberse exiliado mientras decenas de jóvenes seguían resistiendo a la dictadura. Esta condición en psicología es conocida como síndrome del superviviente, caracterizada por un sentimiento de culpa por la muerte de otros. “Me cuestionaba todos los días porque debía estar luchando en Nicaragua, ese es un sentimiento que entendí hasta que empecé a ir al psicólogo”, dice.

Desde hace cuatro años asiste al psicólogo. El estrés postraumático, que derivó en una depresión persistente, también desencadenó delirio de persecución.

“Sufro depresión y ansiedad. Tomo escitalopram, lorazepam, quetiapina, si no las tomo me dan ataques de pánico que aceleran mi corazón. En un primer momento pensé que la cafeína me provocaba ansiedad, pero son secuelas que te quedan, en mi caso por la persecución que viví. El exilio no afecta a todo el mundo igual”, reconoce. Luisa le tiene miedo a los policías españoles porque en Nicaragua fueron agentes policiales quienes la atacaron, también se despierta en medio de la noche perturbada por las imágenes de personas a las que vio morir.

—¿Cómo estás ahora?

—Estoy yendo a clases de boxeo.

—¿Es terapéutico para vos?

—Me da la falsa sensación de que la defensa personal me servirá para mejorar mi salud mental. Ya llevo un par de años boxeando.

Esta Luisa es muy diferente a la de Nicaragua. Allá frecuentaba los bulliciosos bares de la Zona Rosa de Managua, allá quería terminar su carrera en psicología para después estudiar una maestría en criminología fuera del país. Al exiliarse, sus proyectos de vida se rompieron.

—¿Estás mejor?

—Sí, puedo decir que sí. Tengo la sensación de que puedo hacer más cosas de las que creo sin pensar en mi problema de ansiedad. No quería trabajar cuidando ancianos, así que estoy estudiando un formación profesional en Laboratorio Clínico.

***

La vida que fue

El exilio es sinónimo de pérdida, de sufrimiento, de fracturas, de orfandad, de soledad. Allá tenían amigos, allá tenían una casa, allá tenían un empleo, allá tenían una red de apoyo, allá tenían una familia… allá, allá, allá. El exilio de los 20 nicaragüenses entrevistados para este reporte está marcado por la represión que vivieron en Nicaragua en 2018 y aunque no todos tuvieron el mismo activismo político sufren de las mismas secuelas psicológicas: depresión, ansiedad, adicción y estrés postraumático.

En España, la población nicaragüense registrada pasó de 26 209 en 2018 a 60 681 en 2022, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Se estima que la cifras son mayores, pues este país se convirtió en el tercer destino de los migrantes nicaragüenses, después de Costa Rica y Estados Unidos.

Pedro, un psicólogo de 33 años oriundo del departamento de Granada, asistió a un par de marchas pacíficas de la oposición en Managua hasta que el temor de ser alcanzado por una bala lo paralizó.

Javier González, un economista oriundo de Managua de 38 años, renunció a su empleo en la Empresa Portuaria Nacional (EPN) cuando el Gobierno ordenó reprimir a decenas de adultos mayores que se oponían a una reforma a la Seguridad Social, origen de la crisis sociopolítica.

Pedro decidió irse de Nicaragua en septiembre de 2018 después que en julio de ese año, paramilitares sandinistas le ordenaron detener la marcha de su carro en las cercanías de la rotonda de Ticuantepe, cerca de Managua. Lo obligaron a abrir la cajuela de su vehículo, desbloquear su teléfono móvil y entregar su billetera.

A un amigo, que participó activamente en las manifestaciones opositoras, simpatizantes del régimen de su localidad lo patearon incansablemente en el abdomen y le dejaron caer una piedra en la cabeza, provocándole graves lesiones cerebrales. “Aquí no me quedo, me voy”, pensó entonces Pedro. Ahora vive en Barcelona, Cataluña.

Javier huyó de Nicaragua el 9 de junio, después que operadores políticos del régimen en la EPN lo amenazaron por participar en las protestas antigubernamentales. Antes de exiliarse en España, se refugió en Guatemala y Belice entre junio y diciembre. “Me dijeron que me iban a pasar la cuenta, que iban a acabar conmigo”, comenta.

El padre de Javier fue un importante cuadro del Ejército Popular Sandinista (EPS) en la década de 1980 y cercano en su momento al exministro de Hacienda, Iván Acosta, sancionado por Estados Unidos y quien supuestamente estaría purgado por la dictadura.

Este joven que vive ahora en la costa mediterránea de Alicante, Valencia, sabe que la traición al Frente Sandinista, el partido de Gobierno, se paga con cárcel o muerte.

“La represión en Nicaragua, que se profundiza a partir de 2018, ha sido una de las más letales de la región por lo sostenido en el tiempo. En Nicaragua no hay un solo sector social que no haya sido reprimido y el exilio es una violación de los derechos humanos”, valora Camila Omar, abogada de Cejil.

En el siglo pasado se realizaron diversas investigaciones sobre las secuelas de la represión política en la salud mental de los exiliados argentinos y chilenos, pero en el caso de Nicaragua, que ha vivido episodios de guerra y violencia que provocaron un primer gran exilio en la década de 1980, no hay ningún estudio relacionado con los traumas que suponen esos procesos.

“Los problemas de salud mental son la consecuencia más dramática de la represión política”, dijo en 2022 Elizabeth Lira, psicóloga e investigadora chilena que integró la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de su país.

“El exilio no es otra cosa que la fractura de la persona con su lugar de origen, donde nació e internalizó patrones de conducta, de cognición y emoción; la salida, sea esta de manera voluntaria o forzada en atención a amenazas a su seguridad, a su libertad o a su vida configura un proceso complejo”, escribió la psiquiatra brasileña Sandra Lorena Flórez Guzmán en su investigación Impactos del exilio sobre la salud mental.

“El exilio significaba una pena muy dura y con capacidad de dañar la salud mental de las personas”, concluyó la socióloga argentina Soledad Lastra en la publicación El trauma político del exilio y retorno en Chile entre los años 70’ y 80’.

La psicóloga Mariangeles Plaza, coordinadora del servicio de atención psicológica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), conoce en primera persona el trauma del exilio de los nicaragüenses que llegaron a España en 2018.

A la organización se acercaron jóvenes que participaron activamente en las protestas estudiantiles. “La consecuencia de la represión es muy clara, es un impacto en nuestra psique”, dice la experta en traumas generados por la violencia política. Los pacientes que atendió le expresaron sufrir pesadillas, miedos, ansiedad y flashback de la represión.

“Cuando no tengo herramientas para gestionar este proceso caigo en la adicción o en la ansiedad. El trauma psicosocial es un trauma de guerra”, explica Plaza.

En Costa Rica, la psicóloga clínica especialista en trauma Ruth Quirós, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, también identificó los mismos patrones psicológicos en los nicaragüenses que se exiliaron allí: “El principal diagnóstico es el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión. La sintomatología que suelen manifestar es el síndrome evitativo, la hipervigilancia, la reactividad, conductas autodestructivas o auto saboteadoras. Cuesta conectar con la vida que conocíamos”, expresa.

Pedro y Javier vieron mermadas sus identidades al exiliarse en España. Se sintieron frágiles, frustrados. A Pedro le cambió la vida cuando logró regularizar su situación migratoria, no porque el Estado español lo considerara como un refugiado, sino porque conoció a un hombre con quien estableció una relación de hecho. Javier, por su parte, se hundió en la incertidumbre cuando el Ministerio del Interior le notificó la denegación de su caso.

“Cada cierto tiempo revivo un dolor que no ha sanado, son heridas que desgarran. Tenía un sentimiento de pérdida muy grande. Otra de las cosas que están presentes es el hecho de sentirse una mierda, estamos sometidos a condiciones laborales que no corresponden con las capacidades que tenemos. Yo soy economista y diseñador gráfico, pero no puedo entrar al mercado laboral español”, dice Javier.

Sus crisis emocionales empeoran cuando sueña que regresa a Nicaragua y al verse descubierto huye por calles anchas que poco a poco se van haciendo angostas y de la nada se erigen muros que lo acorralan.

“Revivo ese pánico y cuando tengo esas pesadillas paso al día siguiente de bajón emocional, me siento triste”, agrega. Es ahí donde le duele la existencia y aflora el recuerdo de la vida en que fue feliz, en que se sintió realizado en Managua.

—¿Y no has ido al psicólogo?

—Empezaré a ir. ¿Debería tratarlo? ¡Por supuesto!

***

El punto de quiebre

Juan se estaba haciendo tanto daño que desistió. Los antebrazos lucían morados por las marcas de la jeringa que usó para intentar inyectarse en las venas mefedrona, una droga recreativa que en España ha sido relacionada con largas prácticas sexuales entre hombres y que ha despertado la preocupación de las autoridades de salud pública.

La primera vez que quiso drogarse por vía intravenosa fue en junio de 2022. Estaba solo en una habitación tenuemente iluminada. Tenía nervios. Sentía miedo. No estaba consciente de la puerta al infierno que estaba a punto de abrir.

Algunas semanas antes de empezar a drogarse, el Ministerio del Interior español le había denegado su solicitud de asilo. Las energías con las que llegó a España comenzaron a bajar en tanto las circunstancias eran más adversas: un trabajo en el que no se sentía realizado, las secuelas de traumas infantiles que afloraron en la vida adulta y el sentimiento de soledad y no pertenencia al país.

“En mi colapso se juntaron un cúmulo de cosas”, admite Juan. Salió de Nicaragua el 5 diciembre de 2018 y antes de establecerse en Zaragoza, al noreste de España, vivió en un pueblo donde escasamente residían 100 adultos mayores.

“La adicción que todavía mantengo ha sido derivada del sentimiento de no pertenencia y la soledad al estar exiliado”, cuenta una tarde de mediados de septiembre en Madrid. Ese mes decidió viajar a la capital para abstraerse de la gente que representa un riesgo de consumo para él en la ciudad donde reside.

En Nicaragua trabajó como analista bancario hasta que la crisis sociopolítica hizo que la empresa recortará personal. Y antes de migrar, agentes policiales lo encarcelaron por más de seis horas en Managua atribuyéndole un robo que no cometió.

“Recurrí a las drogas para evadir los problemas que tenía. No me di cuenta en qué momento me deprimí, me percaté de que tenía un problema con las drogas cuando tenía resuelto el problema migratorio, quedándome con el problema de la adicción”, reflexiona.

Las sicólogas de CEAR y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Más entrevistadas para este reportaje, coinciden en que las personas exiliadas muestran conductas autodestructivas o auto saboteadoras que van desde trastornos alimenticios hasta el consumo de drogas y alcohol.

Cinco de los veinte testimonios recogidos por DIVERGENTES en España están relacionados con adicciones a drogas y alcohol. Han llegado a un extremo de vulnerabilidad y desesperación que ven en los medicamentos, las drogas y el alcohol un alivio a sus cargas pesadas.

En general, las personas exiliadas en España ocupan puestos de trabajo en condiciones laborales precarias que socavan la autoestima. Esta situación se agrava cuando no cuentan con un documento que les autorice trabajar legalmente en el país, por lo que las capacidades profesionales que construyeron, en este caso en Nicaragua, se ven infravaloradas por el Estado mismo y las empresas que los contratan. Según las expertas, el acceso al mercado laboral es un eje trascendental que configura la identidad social de los exiliados.

Juan siempre tuvo claro que al llegar a España debía trabajar en lo que fuese. “Trabajé en una residencia cuidando ancianos, en una bodega de productos ferreteros, me tocó adaptarme”, reconoce. A medida que el sentimiento de no pertenencia a este país se profundizaba, también caía más y más bajo en una adicción que se desarrolló entre julio y agosto de 2022.

En diciembre de ese mismo año se sentía sumergido en una práctica repugnante para los demás, pero dolorosa e incomprendida para él. Sin embargo, se armó de valor y pidió ayuda. Quería dejar atrás los días en que se sentía absorbido por la droga. No quería pasar más tiempo drogándose en habitaciones lúgubres, mientras la vida se le iba de las manos. Tocó fondo. Ese fue su punto de quiebre.

—¿Cómo estás ahora?

—Mejor, mucho mejor en temas laborales. Ya no trabajo en perfiles profesionales que no eran mi tipo y a nivel social tengo un círculo de amigos, tengo una vida social activa.

Pablo se parece más al de las fotografías de antes de junio de 2022 cuando empezó su adicción a la mefedrona. Las terapias sicológicas, los ansiolíticos y los antidepresivos, a la larga le han ayudado a recuperarse y a reconstruirse. Luce más tonificado que hace algunos meses y sonríe como quien ha redescubierto el sentido de la vida. Antes de acabar la entrevista insiste en que no quiere que su historia quede diluida como un evento trágico de un adicto más. Al contrario, agrega, que se saquen conclusiones positivas de su adicción.

—¿Cómo cuáles?

—Es que yo no tengo heridas por el exilio, tengo experiencias del exilio. Hay problemas, hay obstáculos, es cierto, pero si tomás las decisiones correctas las cosas son más fáciles. En este proceso, fui desatando nudos emocionales y sintiéndome parte de esta sociedad.

Pedro dice estar contento. Ha retomado la escritura de poemas que espera compilar en un blog.

***

El poder de reinventarse

Desde lo alto de la sierra de Collserola, Barcelona parece estar, literalmente, a los pies. Al fondo, las torres altivas de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, el mar Mediterráneo perdiéndose hasta la costa norte de África y los cuadrantes casi perfectos de una ciudad cosmopolita.

Allí, en ese mirador, Pedro hizo las paces con su realidad, con su nuevo comienzo como exiliado. “Me hablé a mí mismo con mucho cariño: ‘Este proceso no te define como tal, tenés la capacidad de transformar este proceso’”, se repitió a manera de mantra todos los días, durante los tres meses que vivió en la casa de una familia que lo acogió en el barrio de Sarriá.

La casa donde Pedro estaba residiendo a finales de 2018 se encontraba en una zona exclusiva de Barcelona, cerca de largos senderos arbolados del parque natural de Collserola. Por aquellos días, él sentía que sus emociones estaban dentro del tambor de una lavadora que no dejaba de dar vueltas.

“Estaba ante el reto de reconstruirme a nivel personal y social. No tenía compañía, me encontraba solo. Encontré un puesto de auxiliar de cocina, un trabajo que muy poca gente quiere hacer y que es mal remunerado, bastante duro porque tocó mi valía profesional y personal”, añade. No era empezar de cero, sino de menos cero. Sintió tristeza, frustración e impotencia.

Sin embargo, asumió el nuevo comienzo como un reto difícil, parecido al esfuerzo que debía hacer cuando corría por los senderos empinados de la montaña. Justamente en el deporte encontró un refugio para descargar e interiorizar su exilio. Todos los días a las 4:00 p.m. se disponía a correr 45 minutos hasta llegar a un mirador en el que cualquier problema, malestar, dolor, no era nada.

“Ahí era capaz de relativizar todo. Lo que yo tenía delante de mí era más grande, así que respiraba hasta minimizar los problemas y cuando la carga era más ligera, decidía bajar”, recuerda. Ese ritual lo realizó por el tiempo que fue acogido en Sarriá.

La psicóloga de CEAR, Mariangeles Plaza, considera que el exilio tiene un aspecto positivo al potenciar la resiliencia de las personas. “La gente saca su fortaleza, se hace fuerte, eso puede ser una parte positiva por poner el foco en el daño del exilio. Lo observé mucho en países de Latinoamérica”, apunta.

Plaza ha recorrido México y Colombia atendiendo a víctimas de tortura y a lo largo de su trayectoria se ha convencido de que tras los largos procesos de sanación, finalmental llega la resignificación de la vida.

En seis años de exilio, Pedro ha vivido en 12 casas por muchos barrios de Barcelona, ha trabajado de camarero, niñero, vendedor, con días más frustrados que otros, pero al final, dice, ese sentimiento de frustración le ha servido para reconocer el poder que tiene para reinventarse, para tomar y dejar ir oportunidades.

“Las cosas se van estabilizando y se traduce en estabilidad social. Con la estabilidad ves escenarios futuros: si antes soñaba con regularizarme, ahora sueño con otro tipo de estabilidad: tener familia, asentarme. El exilio me ha generado confianza y seguridad”, confiesa.

En las mañanas Pedro continúa trabajando como vendedor de una tienda deportiva en el casco antiguo de Barcelona y en las tardes estudia una formación superior en Integración Social para acercarse a la identidad que tenía en Nicaragua.

En sus ratos libres, que suelen ser escasos, corre por los senderos arborizados de la sierra de Collserola o nada en las calmas playas de Mar Bella. “En el intento de querer sobreponerme, de cuidar de mí, la naturaleza siempre ha sido lo mejor”, puntualiza.

Al igual que Pedro, otros nicaragüenses han retomado proyectos que les den sentido a sus vidas. Sandra inició estudios en moda y diseño de ropa en Madrid con miras a tener su atelier en un futuro cercano. Edwin, Carlos, Francisco, José, Juan, Rosa, Elena, Wendy, esperan también rearmarse pedazo por pedazo de lo que algún día fueron. Si hay algo bueno del exilio, del proceso doloroso que empezó en 2018, es la capacidad para reconstruir a fuerza una nueva identidad en otro país.

resumiendo

no somos los que somos

ni menos los que fuimos

Mario Benedetti

*Para este reporte se recogieron 20 testimonios de exiliados en 12 ciudades españolas. Solo dos decidieron identificarse con su nombre real. Los demás solicitaron ocultar sus identidades por temor a represalias contra sus familias que residen en Nicaragua. Este reportaje es realizado en el marco del proyecto “Workshop and Master Classes” de DIVERGENTES con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y la Embajada de Alemania en Costa Rica.